나는 나무처럼 살고 싶다. – 우종영

보도 블록 틈에 핀 씀바귀꽃 한 포기가 나를 멈추게 한다

어쩌다 서울 하늘을 선회하는 제비 한두 마리가 나를 멈추게 한다

육교 아래 봄볕에 탄 까만 얼굴로 도라지를 다듬는 할머니의 얼굴 모습이 나를 멈추게 한다

굽은 허리로 실업자 아들을 배웅하다 돌아서는 어머니의 뒷모습은 나를 멈추게 한다

나는 언제나 나를 멈추게 한 힘으로 다시 걷는다.

– 반칠환 <나를 멈추게 하는 것들>

– P.45

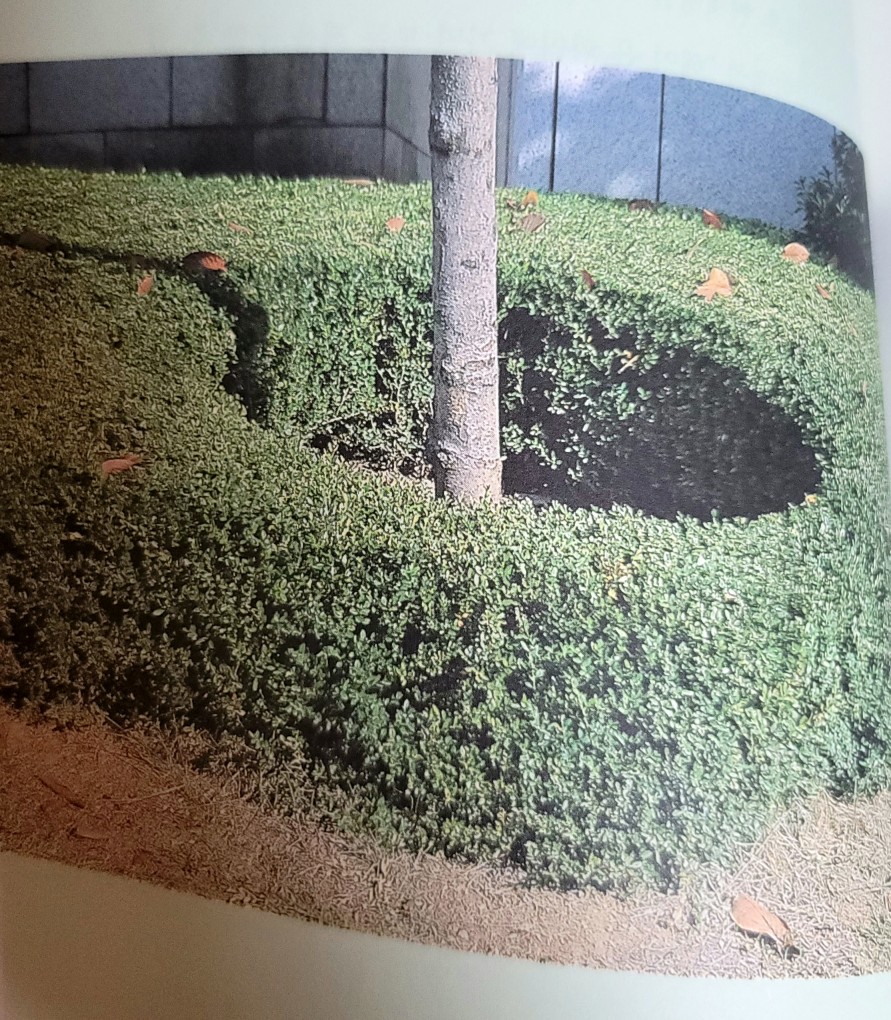

느림보라는 별명이 꼭 어울리는 회양목. 그러나 그렇게 더디게 성장하는 동안 회양목은 그 속을 다지고 또 다져서 그 어떤 나무와도 비교할 수 없는 단단함을 지닌다.

…

그래서 예로부터 선조들은 회양목을 가리켜 ‘도장나무’라 불렀다.

– P.100

벌레가 생긴다는건 그 벌레를 잡아줄 새가 주변에 없다는 얘기니까 내가 새를 대신하는 거지.

가지 하나를 떨어뜨릴때도 마찬가지다. 산에 있었더라면 바람의 영향으로 자연스레 떨어져 나갔을 가지들을 쳐 내면서, ‘이건, 바람 대신이야’ 하고 되니인다.

– P.106

말 한번 붙여보지 못하고, 눈 한번 마주치지 못한 그 소녀와의 짧은 기억은 수십 년이 지난 지금도 불현듯 되살아나 마음을 설레게 만든다. 어디선가 라일락 향이 느껴질 때면 그 아련한 그리움은 한층 더 가슴을 파고 든다. 처음이었기에 더 애틋하고 가슴 시렸던 나의 ‘첫’사랑

– P.128

나는 나무들이 올곧게 잘 자라는데 필요한 이 간격을 ‘그리움의 간격’이라고 부른다. 서로의 체온을 느끼고 바라볼 수 있지만 절대 간섭하거나 구속할 수 없는 거리.

그래서 서로 그리워할 수 밖에 없는 거리……

…

여우가 어린 왕자에게 던진 한마디.

“네가 4시에 온다면 나는 3시부터 행복해 질 거야.”

– P.217

그해 가을이 다습게 익어가도

우리집 감나무는 허전했다

이웃집에 발갛게 익은 감들이

가지가 휘어질 듯 탐스러운데

학교에서 돌아온 허기진 나는

밭일하는 어머님을 찾아가 징징거렸다

왜 우리 감나무만 감이 안 열린당가

응 해거리를 하는 중이란다

감나무도 산 목숨이어서

작년에 뿌리가 너무 힘을 많이 써부러서

올해는 꽃도 열매도 피우지 않고

시방 뿌리 힘을 키우는 중이란다

해거리할 땐 위를 쳐다보지 말고

밭 아래를 지켜봐야 하는 법이란다

그해 가을이 다 가도록 나는

위를 쳐다보며 더 징징대지 않았다

땅속의 뿌리가 들으라고 나무 밑에 엎드려서

나무야 심내라 나무야 심내라

땅심아 들어라 땅심아 들어라

배고픈 만큼 소리치곤 했다

– 박노해. <해거리>중에서

– P. 221

아마도 여행길에 한번쯤은 그런 나무들을 본 적이 있을거다. 나무라고 하기엔 모양새가 이상한 그런 나무들 말이다.

그걸 이른바 ‘곡지曲枝’라고 한다.

…

곡지는 나무가 남긴 투쟁의 흔적이다. 그럼에도 불구하고 살아남겠다는 모진 다짐의 결과물인 것이다.

– P.248

나무에게 땅에 묶여 평생을 사는게 숙명이라면, 뿌리를 내린 뒤 그럼에도 불구하고 살아가는 것은 운명이다.

나무란 놈은 워낙에 그걸 잘 알고 있는지 일단 뿌리를 내리고 나면 주변의 환경에 강하게 맞선다.

움직이지 못하는 건 어쩔 수 없어도, 이 땅 어느 생명보다 잘 살아갈 수 있다는 걸 온 몸으로 보여준다. 그래서 살아 있는 동안 나무는 결코 자신의 삶에 느슨한 법이 없다.

– P. 249

해거리를 하는 중입니다.

망나니 같은 윗사람들을 볼게 아니라 밭 아래로 얼마나 다져지는지를 살펴야 할 때입니다.